- Œdipe

- Prix

- Vidéos

- Lire

- Actualités

- Critiques

- Dossiers

- Grande traversée - Moi, Sigmund Freud

- Lettre de démission de l'Ecole Freudienne de Paris J. Favret-Saada

- Hyperactivité de l'enfant

- Loi du 5 juillet 2011 : interview

- Décrets relatifs à l'usage du titre de psychothérapeute

- L'affaire Onfray

- Mai 68 : sommaire

- Dossiers Interview de jacques Sedat à propos de la parution des travaux de François Perrier

- Le cas 'Richard'

- Chronologie

- Autisme et Psychanalyse

- Colloque : « Du Séminaire aux séminaires. Lacan entre voix et écrit »

- Documents concernant Jacques Lacan

- Livres de psychanalyse

- Revues de psychanalyse

- Newsletters

- Enseignements

- Adresses

- Questions

- Loisirs

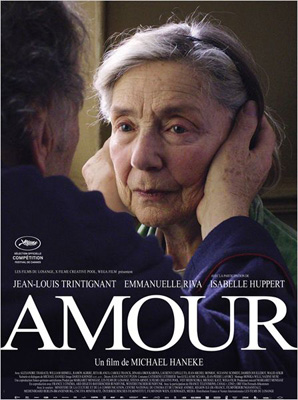

Amour de Michael Haneke

Amour de Michael Haneke

Michael Haneke, 2012, Amour.

Ouverture

La première séquence est une effraction dans le lieu. La mort, dès ces premiers plans, découverte par des étrangers et par des fonctionnaires représentant leurs institutions, a deux visages : elle pue mais elle est belle, monstrueuse comme ce corps étendu sous les fleurs enfin livré par l’image, dans un entrebâillement. À l’instar de Georges : « Tu es un monstre parfois, mais tu es gentil », lui dit Anne, la mort est une chimère qui terrifie et délivre. Jean-Roger Caussimon en a fait une belle chanson. « La mort est délivrance, elle sait que le temps, quotidiennement nous vole quelque chose, la poignée de cheveux et l’ivoire des dents ».

La deuxième séquence présente l’image d’un public assemblé, très longuement filmé, en plan fixe, et qui attend le début. Le film nous renvoie notre image, tout en laissant entrevoir les acteurs-personnages principaux que nous finissons par deviner, un peu décentrés, entre excitation et attention, à la fois ensemble, Georges regardant souvent sa compagne du coin de l’œil, et tendus par une même passion, la musique.

La troisième séquence, suivant d’abord le couple dans le bus, accompagne le retour de Georges et Anne à la maison, lorsqu’ils découvrent que la porte a été forcée.

Quel rapport entre ces trois entrées dans le film ? Ne nous demandent-elles pas, en trois séquences, comme trois phrases dans une variation, comment regarder, comment supporter un spectacle comme celui de la mort ? Comment entrer dans la vie de ce couple et dans un spectacle ?

Serait-ce un spectacle de série policière, en mouvement de caméra, suspens, violence et anxiété, découverte brutale et fascinante ? Serait-ce un spectacle aussi beau qu’un concert d’Alexandre Tharaud, c’est-à-dire une musique à entendre, puisqu’on ne verra aucune image du pianiste sur la scène — bien que la voix qui nous accueille nous prie de bien vouloir éteindre notre portable et nous souhaite un bon « spectacle » ? Quelle serait la bonne position pour approcher ce drame et comment le nommer (crime, enterrement, sublime échappée, rituel poétique) ?

Dans la première séquence, le spectateur est dans l’appartement, et reçoit la porte forcée en pleine figure. Il serait du côté de la mort, presque dans la position d’une morte qui verrait soudain profaner sa tombe. Il s’inquiète d’une telle violence, sans empathie pour ceux qui font irruption, même s’il comprend leur malaise. De quel côté se situer ? Dans la deuxième séquence, le spectateur est dans une position ambiguë, à la fois de l’autre côté du spectacle et par un effet de miroir, du même côté. Il est en face d’un spectateur qui lui renvoie sa propre image et lui demande comment il s’est lui-même installé, tu, préparé et s’il est prêt pour l’aventure, prêt pour un spectacle, sous les lambris dorés de la salle. Le contrechamp de ce plan n’est pas une image mais la musique. Le spectacle est donc à écouter : pour imaginer quoi ? Ou bien pour trouver autre chose qu’un imaginaire, trouver en soi la chose ? Ou bien écouter vraiment, sans rêvasser, pour entendre.

Cependant, le spectateur se trouve quelque peu leurré puisque le rideau s’ouvrira plutôt sur une expérience douloureuse à partager, dans un appartement usé, aux couleurs souvent ternes ou du moins atténuées. Mais après tout, c’est aussi à un spectacle, à voir et à entendre, un spectacle d’une grande beauté, qu’il est convié. Et si l’on est au théâtre des Champs Élisée (me semble-t-il), c’est que s’ouvre la porte de l’Enfer. Cette séquence est une séquence de transfert, le spectateur est désormais prêt pour la traversée. Et il accompagne désormais le couple, dans son mouvement, comme la musique qui, pour la seule et unique fois, accompagne en raccord sonore l’image, jusqu’à son appartement. On entre cette fois avec le couple, dans les limbes de cet appartement sombre, où l’on va errer de couloir en vestibule, jusqu’à trouver la place ultime et pouvoir sortir enfin avec Georges. La musique, celle d’un Orphée qui vaincrait la mort (bien en vain), résonnera trois ou quatre fois, dans cet enfer, ouvrant soudain l’espace, avant de s’interrompre toujours brutalement, comme si cela ne servait à rien. Le lyrisme n’est plus de mise. Il faut affronter en silence la réalité. On ne reviendra pas indemne de ce voyage-là.

Le film semble donc construire son dispositif dans ces trois séquences que l’on peut qualifier, à juste titre, d’ouverture.

Avant d’entrer dans l’appartement, déjà violé par l’arrivée brutale des pompiers qui défoncent la porte, barrée par un curieux engin qui doit servir à écarter les montants, comme des forceps (est-ce qu’on entre dans la mort comme dans la vie, dans les souffrances de l’accouchement, dans un espace qui nous renverrait vers ce ventre, cet antre de nuit d’où nous sortons violemment ?) le spectateur est à nouveau prévenu qu’il pourrait entrer par effraction, violer une intimité. Il comprend le malaise des personnages à l’idée de cette violence et se demande s’il est invité ou non.

Toutefois, si, dans la première séquence, le spectateur était déjà à l’intérieur de l’appartement, lorsqu’il voyait la porte s’ouvrir brutalement vers l’intérieur, et vers lui, c’est avec Georges et Anne (Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva) qu’il repasse le seuil. D’abord intrus, il peut se croire invité à un spectacle, tout en se demandant si ce spectacle est bien fait pour lui ou si ce qui va se révéler n’aurait pas mérité de demeurer caché, intime. Est-il bien raisonnable d’entrer ici ? Est-il bien raisonnable de montrer la mort ? Comment ne pas être obscène (terme qu’emploiera Georges pour décrire l’émotion d’un témoin lisant un texte pathétique à l’enterrement de son ami Pierre) ?

L’effraction a abîmé la toile, abîmé l’intimité, comme le premier accroc dans la vie de ce couple vieillissant et qui se protège. On comprend la préoccupation de Georges : il faut faire réparer rapidement, « régler tout cela le plus vite possible », repeindre le bois pour ne pas « donner des idées » à d’autres.

Mais la maladie et la mort elles-mêmes sont des intrusions irréparables, elles sont viol de l’intimité, précipitent l’entrée des étrangers : les pompiers, les infirmières, Eva, les voisins ou concierges de bonne volonté, la police… On n’est plus chez soi, le sanctuaire est profané. Ainsi le spectateur entre dans un lieu où déjà s’est produite une fracture qui l’autorise presque à entrer. Il n’y a plus rien à défendre, tout est déjà pillé, ouvert ; fermer à clé la chambre des mourants est inutile. Ainsi entrons-nous dans cet appartement en intrus, en étranger qui, somme toute peut rester, comme s’il n’y avait déjà plus rien à voir de ce qui faisait la beauté, avant nous, avant la maladie et la mort. De même que, finalement, Georges laisse sa fille Eva entrer dans la chambre d’Anne, regrettant de lui en avoir d’abord interdit l’accès, au prétexte qu’Anne n’aurait pas voulu qu’on la voie dans son état de grabataire marmonnant des syllabes intraduisibles, le cinéaste semble ouvrir la porte, comme si cela n’avait plus d’importance, puisque le mal est fait. Dans le fond, l’étranger ne dérange rien, il erre dans cet espace, s’attarde, regarde et ne comprend rien. Peut-être reviendra-t-il, à l’instar d’Eva, beaucoup plus tard, ayant désormais la clé de l’appartement, pour méditer, hériter sans doute, transmettre, continuer. Ce sera son tour, notre tour, il ne faut pas l’oublier.

C’est un peu comme si l’artiste nous disait également que le spectateur n’entre dans l’œuvre (que représenteraient l’appartement, la fiction) qu’après que quelque chose en a été défloré, est profané ou mort. Le plus précieux, ce qui en fait le prix, est secret, intime, réservé à très peu, un ou deux amis comme Alexandre Tharaud pour le couple, quelques uns qui savent vraiment écouter et se taire, s’émouvoir sans pleurer, être tout près, sans promiscuité. L’œuvre, l’être, sont toujours déjà morts quand ils sont livrés au public qui n’en est jamais tout à fait digne. Quelque chose est enfermé dans le sanctuaire du créateur (partition, conception, désir ?) que ne peut partager le public, aussi attentif soit-il.

Cérémonie

Assister à un concert, à une mort, ce serait un peu la même chose. Le film n’est pas un enterrement ridicule où le curé idiot déblatère et où des parasites et incongruités se produisent, avec une musique de film totalement déplacée, à l’instar du Yesterday des Beatles. Le récit atterré de Georges, au retour de l’enterrement de son ami Pierre, démarque le film de ce type de cérémonie grotesque qui accompagne hélas la mort trop souvent. Il faudra trouver la bonne distance et disparaître plutôt que de chercher à accompagner inutilement. L’image du concert où les visages attentifs, tendus, avides d’entendre la musique dont on ne verra pas l’interprète, donne sans doute la mesure du spectacle que Haneke aspire à créer. Il faudrait donc écouter son film avec cette attention passionnée, cette attente respectueuse, ce silence émouvant qui réunit une salle entière. C’est cela qui accompagne dignement l’œuvre d’art, la fait vivre au bord de son secret. La musique n’y est pas illustrative, elle n’accompagne pas les scènes, ce n’est pas une « musique de film ». Elle joue plutôt un petit rôle dramatique et un grand rôle symbolique.

Curieusement, toutes les fois qu’une musique est jouée, écoutée avec concentration et amour par les protagonistes, elle s’interrompt brutalement, comme si cette beauté n’était pas possible. Comme si l’on ne pouvait en connaître que l’allusion, l’irruption magique, brutale, sans pouvoir aller plus loin, en profiter, l’étendre, en être caressé. On ne sait pas si Anne, en interrompant le disque d’Alexandre manifeste de la mauvaise humeur, comme si Alexandre l’avait déçue, lors du dernier entretien, en proférant des lieux communs, en ne sachant pas trouver sa place et les mots à dire, ou le silence peut-être. Ou bien est-elle revenue de tout, au-delà de toute passion ? Ou bien la musique est-elle trop émouvante ? Le désir en est dès lors approfondi, sans que jamais le spectateur ne puisse consommer son émotion et l’épuiser.

La musique est l’œuvre d’art par excellence — mais des tableaux nous sont également présentés en plan fixe, sortant soudain du décor pour exister par eux-mêmes — elle ne peut être pleinement saisie, elle surgit et disparaît, créant frustration et désir. N’en sommes-nous pas dignes ? Ou bien l’art, comme la vie et la mort, ne nous est-il donné que dans l’éclair où, insaisissable, il nous fait signe ? Devant la mort, comme devant l’art, le regard et l’écoute ne peuvent être banals ou improvisés. Il faut être initié, guidé, sans quoi tout est voyeurisme, obscénité. Cependant, le film pose de nombreuses questions qu’il laisse en suspens (par exemple dans les dialogues très elliptiques et mystérieux) car il en va d’une expérience à faire, chacun à sa façon, sans recette ni explications.

La cérémonie imaginée par Georges pour Anne, et par Haneke pour son film, est donc un rituel transgressif, qui ne correspond pas aux rituels courants dont l’enterrement de Pierre résume l’aberration, la laideur, l’absurdité grotesque. Les vrais symboles doivent être réinventés totalement, ce à quoi Georges se consacre tout au long de cette lente agonie puis des derniers gestes. Il prononce, au chevet d’Anne, des paroles qui surprennent en place d’homélie (ou de saints sacrements) mais qui bouleversent et sonnent merveilleusement justes, à cet endroit précisément.

Peut-on regarder la mort en face ?

Ce film qui s’attache frontalement aux scènes les plus sombres, la maladie et la mort, ne cesse pourtant de dire : « parlons d’autre chose » ou « on ne peut pas parler d’autre chose ? » C’est ce que répètent Georges, Anne. Pourtant, lorsque Eva, leur fille, parle d’autre chose au chevet de sa mère, lui confiant ses inquiétudes à propos d’investissements financiers, tandis qu’Anne tente d’articuler des paroles inaudibles, elle est pitoyable et déplacée. Il s’agit de parler d’autre chose donc, pour en parler, et non pour bavarder. Du reste, quand son père lui proposera à son tour de « parler d’autre chose », Eva se révoltera : « mais de quoi ? » Parler de la mort, ce n’est pas possible, mais en même temps, on ne fait que cela : quand on parle de l’amour, quand on se raconte des histoires d’enfance. Peut-être Eva/Isabelle Huppert est-elle finalement poignante dans ce moment où croyant parler d’argent et de soucis matériels, elle ne parle que de la mort à travers son angoisse.

Il faut parfois faire diversion en regardant des paysages, pour échapper à l’émotion insoutenable, prendre les petits chemins ouverts dans la toile. C’est cela parler de la mort, c’est parler d’autre chose pour l’approcher, car on ne peut montrer que cela : les corps, les mains, les yeux, les démarches maladroites, les visages déformés, la souffrance ne disent que la mort qui vient et s’empare de nous. La beauté vient de ce détour étrange qui fut celui des grands peintres. On peignait un faisan et un livre, une bougie à demi fondue, un bouquet de fleurs séchées, une vanité qui disait la mort sans en parler. Dire l’amour de la vie c’est parler de la mort, et réciproquement, car la vie ne peut être autre chose et que l’approche de la mort donne une profondeur, une vérité aux sentiments et aux attachements, à tous les gestes, à tous les tableaux qui ornent les murs, aux pans de tapisserie, aux ombres de l’appartement, aux portes innombrables qui s’ouvrent et plus souvent se ferment.

Beethoven

La mort, comme réel, on ne peut rien en dire, rien en saisir. Ces petits riens dont le film, dont la vie, sont faits, ce sont les « bagatelles » qui permettent d’être au bord du réel. Les « bagatelles » de Beethoven sont ainsi le modèle de cette modestie, d’une légèreté qui saisirait, sans emphase, le plus important. Alexandre Tharaud évoque sa déception, lorsqu’il était petit, à ne devoir jouer que des « bagatelles ». C’est que, trop jeune, il n’avait pas compris leur beauté et la nécessité de ce détour. Il n’en connaissait pas encore la profondeur.

On a beaucoup parlé de la froideur de Haneke, mais c’est un faux procès. Dans chacun de ses films, le rapport à l’émotion est fondamental, mais traité d’une manière à éviter le sentimentalisme. Tous les articles autour du film, je crois, évoquent la froideur, la raideur du cinéaste. On parle même de film « froid et terrifiant », voire d’une absence d’amour que des gestes conventionnels seraient censés remplacer. Plusieurs critiques évoquent l’absence de sentiment et d’expression, chez des êtres désemparés. Le film Amour est pourtant totalement bouleversant, aussi bien pour l’amour qui s’y dit à chaque plan que pour la mort qui s’y installe. Mais l’émotion dont il s’agit n’est pas l’épanchement.

Il est vrai que Haneke invente une qualité nouvelle d’émotion, de lyrisme, dépourvus de trémolos et de sensiblerie. Amour, le film, est au-delà de l’émotion commune, parce que l’amour dont il parle est au-delà du sentimentalisme, des névroses du couple, de l’hystérie des larmes et des passions. Cet amour est comme une réalité qui recouvre la totalité des êtres et de leur relation, de leurs paroles, de leurs attitudes, de leurs fauteuils, de leurs silences. Ils n’ont pas besoin de se le dire ou de le manifester. La douleur, de même, est au-delà du sentiment et du pathétique. La mort approche, arrive, sans larmes, dans un état qui est de l’émotion et qui est autre chose. Eva pleure, manifeste inquiétude et peines, mais son inquiétude, lui dit Georges, ne leur « sert à rien », son angoisse et son émotion sont vaines. Elles ne sont que la manifestation de son impuissance, de sa rage, de son angoisse.

En réalité, le film construit en contrepoint les émotions des personnages et chaque spectateur, selon son propre rapport à la mort (à la sienne, à celle de ses parents et à d’autres décès qu’il aura connus ou appréhendés), s’identifiera sans doute à Eva, effondrée, ruisselant de larmes, révoltée, ou à Georges et Anne qui sont au-delà de cette émotion, présents l’un à l’autre et assumant la souffrance, l’humiliation, la déchéance, la mort. Eva qui est jeune encore, se demande si ce qui se passe dans cet appartement est vraiment « la panacée » et s’étonne qu’à notre époque on n’ait pas les moyens de « faire mieux ». Comme si la médecine, le modernisme, pouvaient nous empêcher de souffrir et de mourir. Georges, lui, sait que la mort est inéluctable, que « cela ira de mal en pis et [qu’] ensuite, ce sera fini ». C’est sans remède et sans amélioration possible. La mort n’est pas belle, la mort est sale. L’hôpital, la maison de retraite médicalisée servent tout au plus à nous en décharger, à éloigner de nous le spectacle et la responsabilité, à nous faire croire qu’on s’en occupe. On ne sait pas qui est ce on, mais il fait de son mieux et cela ne nous regarde plus. Georges a promis d’éviter toute cette horreur à Anne et c’est lui qui fait face. Tous les gestes de Georges sont nécessaires, attentifs ; souvent faits avec difficulté et concentration, ils sont l’amour et mieux que l’émotion, ils sont la présence, la vérité, ce sont des actes symboliques.

Cette mauvaise querelle que l’on fait à Haneke me fait penser à la colère de Beethoven lorsque des auditeurs de ses œuvres se mettent à pleurer. Pourtant, on ne peut pas dire que Beethoven soit froid. Mais la passion, le tourment, qui traversent l’œuvre, qui sont l’œuvre, sont pris dans une composition, un travail de la forme, une innovation constante et périlleuse qui doivent être compris, recueillis attentivement. Beethoven écrit à Bettina, son amie : « l’émotion n’est bonne que pour les femmes (pardonne-moi), pour l’homme, il faut que la musique lui tire le feu de l’esprit », et à propos de Goethe dont il attendait tellement de « reconnaissance », il s’offusque de le voir « profondément ému » à l’instar d’un public berlinois plongé dans le silence et qui, au lieu d’applaudir, « était ému aux larmes et avait trempé ses mouchoirs pour [lui] manifester sa reconnaissance ». Et Beethoven de commenter, cité par Bettina, dans une autre lettre : « je vis que je n’avais qu’un public romantique, mais nullement artistique. Mais de vous, Goethe, je ne supporterai pas cela […] Vous devriez savoir vous-même quel bien cela fait d’être applaudi par des mains expertes. Si vous ne me reconnaissez pas, si vous ne m’estimez pas comme votre égal, alors qui le fera ? De quel tas de gueux faudra-t-il que je me fasse comprendre ? » (Lettres de Beethoven et de Bettina, citées par Jean et Brigitte Massin, Ludwig Van Beethoven, Fayard, 1967, p. 250-251).

La reconnaissance, qui exige cette attention, est la marque du respect, l’acte d’amour, aussi bien à l’égard de l’œuvre que de l’autre, plus que les larmes. Le portrait de Rembrandt, le paysage de Ruysdael, ne nous arrachent pas de larmes mais nous émeuvent profondément, on peut s’y attacher, les aimer passionnément sans « tremper son mouchoir ». Flaubert, sur la même ligne que Beethoven, reprochait à Emma Bovary d’être d’un tempérament plus sentimental qu’artiste et de consommer des émotions. Le film de Haneke exige autre chose de son spectateur. Il donne l’impression de se situer après la névrose, dans un rapport au symbolique et au réel qui suscite une certaine gravité. Il peint la passion sans « romantisme », dans une qualité d’émotion plus grande, plus « artistique ». Michael Haneke invente ainsi une nouvelle forme de cinéma et une nouvelle forme d’émotion. Son film est un Rembrandt. Voyez les visages sculptés par la lumière. Et le film est aussi beau et profond qu’un tableau ou une musique, quelque chose à contempler entre son évidence et sa complexité, plutôt qu’à suivre dans le déroulement de son histoire. C’est une composition.

Les deux époux d’Amour sont eux-mêmes dans une relation symbolique et leurs paroles sont des actes qui les engagent (promesse tenue) et soulagent : une anecdote enfantine, l’air de rien, dit combien de liberté et de confiance fait vivre ce couple. Le récit conté par Georges pour apaiser Anne, avec cette émotion contenue, juste avant la mort, est à la fois étrangement déplacé, bizarrement hors sujet en apparence, et finalement essentiel, juste, parce que celui qui donne ainsi son enfance a tout donné et peut aller jusqu’au bout de ce don, au bout de cet amour où il y a à donner la mort comme on donne la vie.

Ce qui est neuf, dans Amour, c’est l’impression radicale de vérité, dans une fiction bien peu fictionnelle (la vérité n’est pas toujours vraisemblable du reste et dépasse le réalisme). Le spectateur sait que quelqu’un lui parle de l’essentiel, de quelque chose qui lui est arrivé ou qui va lui arriver. Entre la justesse anthropologique et la diction souvent théâtrale de Trintignant, le film ne devient jamais vériste et expressionniste. Il n’épouse jamais, bien sûr, les illusions du tournage documentaire. Il a, dans son décor de cinéma, la noblesse du théâtre et la distance de celui-ci, avec la vérité d’un document que la proximité des acteurs avec leur rôle amplifie. Le cinéma permet d’être au plus près des visages et des corps, d’accepter le silence, de composer l’image en clairs-obscurs, en profondeurs ou en surfaces, en espaces ouverts, partagés, tels une salle de concert puis intimes, indiscrets comme une salle de bain ou des toilettes. Le chemin d’un endroit à l’autre, la dramaturgie de cette intimité sont propres au cinéma. Mais la théâtralité des voix, la distance légère dans la diction et entre les corps, la tenue hiératique des personnages, le plus souvent, agrandissent la prise de vue, confèrent une dignité aux propos et aux êtres.

Le regard qui est porté sur les choses, les gens, les espaces, construit donc une œuvre non seulement picturale mais sonore et en mouvement, c’est une écriture cinématographique complexe qui raconte cette histoire avec précision : la position des fauteuils, les couleurs, le pas sur le carrelage, les interstices, les portes ouvertes ou fermées, la fixité des plans et des portraits qui laisse se développer la profondeur des visages, le mouvement de plus en plus difficile des personnages dans un espace réduit. Les contrepoints sont nombreux, entre les deux couples, entre l’immobilité et le mouvement, l’image et la voix, la musique et la peinture. C’est ainsi que la musique peut figurer en tableau, partition accrochée au mur, tandis que l’image arrêtée d’un pigeon (ou d’un oiseau assez semblable) devant laquelle la caméra passe plusieurs fois, semble sortir de son cadre pour s’animer, dans les deux scènes où le pigeon entre dans l’appartement. C’est toujours par la fenêtre à vitraux, celle près de laquelle Georges fume, la seule que lui-même, ouvre et ferme (à la différence des pompiers ou policiers qui aèrent l’appartement en ouvrant d’autres fenêtres), dans ce petit vestibule où l’on se croirait aisément en prison. C’est également la fenêtre par laquelle Anne a rêvé de se suicider/s’évader. Ce petit espace est ainsi le plus confiné et le plus proche de la liberté. La chasse au pigeon très énigmatique qui s’y déroule est un petit film dans le film, une parenthèse presque aussi étrange que le cauchemar de Georges, un peu de familière étrangeté, entre comique et pathétique. On dirait qu’il s’agit d’attraper un peu de vie encore pour s’y réchauffer, un peu de ce corps animal auquel on redonnera liberté, dans la vie ou la mort, plutôt que de le voir pris au piège d’un espace ou d’un lit. La couverture, si constamment associée à Anne, devient filet pour attraper l’oiseau, mais aussi capturer un peu de sa chaleur, et finalement faire de ce pigeon la métaphore de l’aimée et de la vie qui doit être libérée.

J’ai revu Amour aujourd’hui. Plutôt pour comprendre la composition, essayer de saisir comment sont construits les plans et enchaînées les séquences, en rythme et en contrepoint. Bizarrement, c’est l’émotion qui m’a assaillie, plusieurs fois, non lorsque la maladie, la souffrance, les larmes, les cris se manifestent, mais lorsque des mains se joignent, lorsque des mots très simples sont échangés, entre Anne et Georges, toujours.

La beauté picturale, cinématographique m’a moins fascinée, le caractère transgressif de ce rituel magnifique inventé par Georges m’est apparu ainsi que la folie qui vient transcender une relation qui n’est autre que l'amour fou et c’est bien la beauté de cet amour et de ces gestes, de ces visages attentifs et regardés avec respect, attention, concentration, qui m’ont encore une fois bouleversée. La reconnaissance de l’autre, aussi bien dans le couple formé par Georges et Anne, que dans le cinéma de Haneke, est la beauté et l’amour, c’est l’émotion profonde que suscite une présence véritable.

- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire